數個世紀以來,作為奢華紡織品的絲綢一直受到全球矚目。而在日本,絲綢很早就被運用在製作和服上。不過你知道嗎?大部分的和服絲綢都來自京都府北部的丹後地區,生產絲綢紡織品的歷史已有1300年之久。現今丹後的職人們在維持當地產業的高度技術化的同時,也將傳統紡織品融入現代的生活方式。這次一起來了解日本優質的絲綢紡織品產地,以及工藝的歷史和丹後織物吧!

1. 丹後織物的歷史

根據歷史記錄,絲綢紡織品的誕生始於八世紀的丹後地區。甚至有證據顯示當地的絲綢被當作祭品獻給了朝廷。18世紀中葉則是一個重要的轉捩點。被稱為丹後縮緬(質地細膩的絲綢縐紗)的製作方法在此時引進了丹後,隨著技術革新,丹後成了絲綢紡織品的主要生產地。如今,日本70%的和服布料都是在丹後製作的。

丹後的現代紡織業以京丹後市和與謝野町為中心。大約有600間從事紡織到染色等的生產過程的工房。尤其與謝野的北部是縮緬之路的所在地,它是一條歷史悠久的街道,保留了成排的古老紡織工房和在紡織貿易中興起的商人住宅。

絲綢紡織業在丹後地區蓬勃發展的原因之一是因為該地區的氣候與地理條件。高降雨量和冬季積雪使其終年潮濕,是生產絲線的理想環境(由於其在乾燥環境下容易斷裂)。另一個因素是水的供應。 從準備線到最後的完成階段,丹後縮緬需要大量的水。雨、雪和附近的河流是優質水源的豐富來源,可生產出純白、柔軟的絲綢布料。

2. 丹後縮緬的特徵

讓我們更進一步了解支撐著丹後紡織業的丹後縮緬吧! 丹後縮緬是一種白色絲織品,表面上有著被稱作「shibo」的皺褶,主要用於製作和服。距今300年前的1720年,一位紡織師傅從京都將這種技術引入丹後地區後,帶動了整個產業的蓬勃發展。皺褶使紡織品更加柔軟,並不易起皺。由於光線在凹凸不平的表面上不規則地反射,讓織物富有光澤,並保有染色時的原色。

丹後為京都和日本各地的和服製造商提供縮緬布料,他們用華麗的設計為布料染色,製作出令人驚豔的和服。

丹後縮緬是將經線與未捻過的生線,緯線與強捻過的生線相互交織,在布料的表面製造凹凸效果。緯線強捻的次數約是1公尺3,000次。為了防止線斷裂,讓線在濕潤的狀態下進行強捻是一大特徵。織好的布料用被稱為「精練」的加工方式,洗滌去除表面的絲膠(覆蓋在布上的物質)與雜質。這個動作會讓緯線出現反向的作用力,凹凸狀的皺褶因而誕生,布料則呈現白色光澤與柔軟的觸感。

這是生產丹後縮緬的一部份過程。讓緯線在加捻時保持濕潤。紡織品的品質取決於捻度的精準。

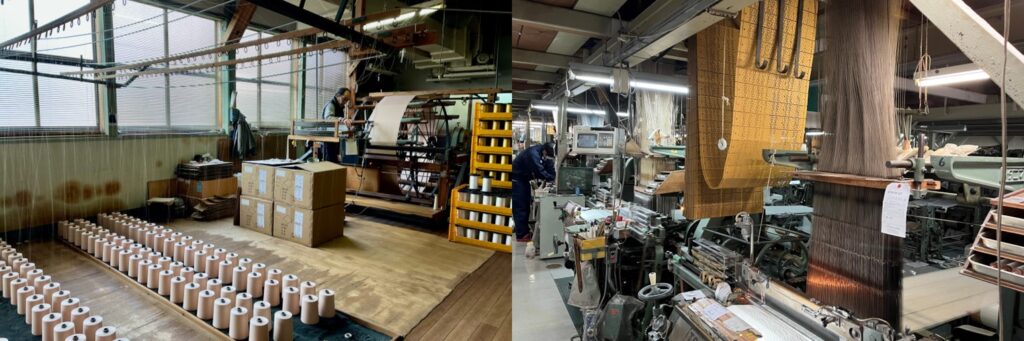

左:丹後縮緬的經線使用了約4,000根的線,需小心地將它們裝載到紡織機上。

左:丹後縮緬的經線使用了約4,000根的線,需小心地將它們裝載到紡織機上。

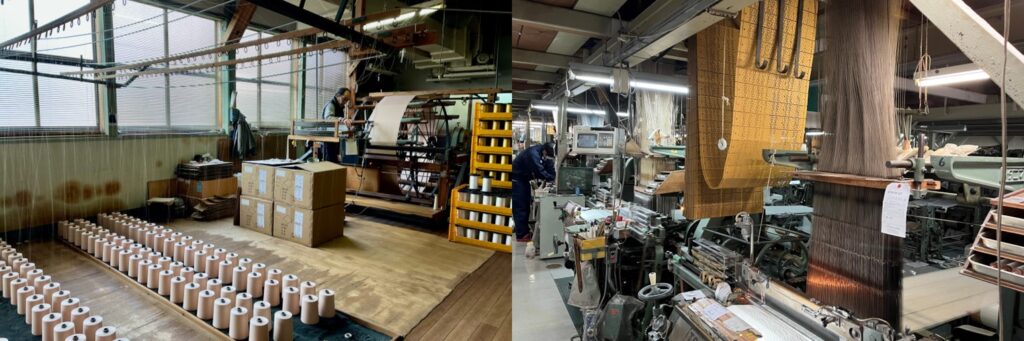

右:丹後縮緬可能是無紋編織或有紋編織。照片為用於編織複雜圖案的提花紡織機。

使用附近竹野川的水清洗布料,優質的軟水讓布料變得更加柔軟。

由於製作丹後縮緬是非常耗時且勞動密集的過程,現在已經改成自動化生產。不過由於線的狀態會因天候和濕度而異,透過經驗豐富的職人進行細微調整仍是不可或缺的一環。技術創新也讓用合成纖維生產縮緬織物有了新的可能性。隨著職人不斷推出新的設計與織物,丹後縮緬仍持續蓬勃發展。

位於京丹後的田勇機業從1931年以來不斷生產高檔的絲綢紡織品。在店內能買到他們的丹後縮緬布料與其他商品。另外有提供工房導覽但需事先預約,若有需要請透過https://tanko.or.jp/en/inquiry/的表單進行預約,導覽當天建議有翻譯陪同為佳。

由於新型冠狀病毒傳染病蔓延,目前暫時停止工房導覽。

丹後縮緬和服體驗

位於京都府北部丹後地區的與謝野町,是生產絲質和服的地方,至今「丹後縮緬(ちりめん)」已成為豪華和服的代名詞。在蓬勃發展的紡織工業集散地ーー縮緬街道上,有許多明治、大正和昭和時代(1868年~1989年)留下來的商家。其中尾藤家故居將傳統風格與現代感結合在一起,為城市過去的繁榮留下了深刻的見證。

尾藤家故居現在提供和服體驗,可以身著由絲綢製成的豪華和服,彷彿穿越時空,漫步在古代的街道上,和導遊 …